≪御朱印の受付について≫

・開所時間中は授与所にて御朱印の受付をいたします。開所日時は当社ホームページ「授与所カレンダー」をご確認ください。

・諸事情により授与所閉所時の「書置き御朱印配置」は中止いたしました。郵送での御朱印頒布をいたします『蚊里田八幡宮オンライン授与所』を開設いたしましたので利用ください。

≪『天赦日』『一粒万倍日』の御朱印について≫

縁起が良いとされる『天赦日』および『一粒万倍日』には御朱印に特別な印を押してお授けしています(切り絵御朱印は除きます)。

≪オンライン授与所について≫

ご遠方であったり、さまざまな理由で直接お参りが難しい方にもお手元に授与品をお届けいたします。御朱印・お守り等、下記のURLからお申し込みできます

『蚊里田八幡宮オンライン授与所』はこちらからどうぞ↓↓↓↓

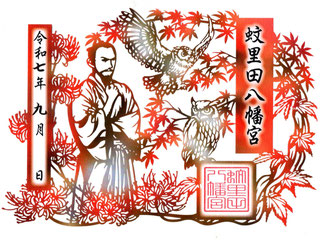

秋季切り絵御朱印

9月23日秋分の日より「秋季切り絵御朱印」の頒布を開始いたします。

※数に限りがございますのでご了承ください。

初穂料 1200円

嘉永七年(1854)佐久間象山先生43歳の時に当社の七反幟が揮毫されました。象山先生は二重で大きな目がフクロウのようだったため、幼少期に「テテツポウ」(フクロウの方言)というあだ名で呼ばれていたそうです。秋を彩る彼岸花(曼珠沙華)や紅葉に囲まれた象山先生の周囲に、二羽のフクロウが舞う様子をデザインいたしました。

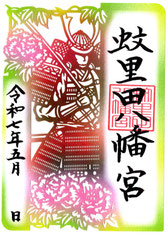

春季切り絵御朱印

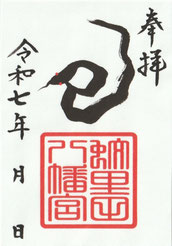

新春切り絵御朱印

『新春切り絵御朱印』

初穂料 1200円

令和7年新春の切り絵御朱印です。武神として崇敬を集めた御祭神の誉田別命(ほんだわけのみこと)と、干支である巳をモチーフとしました。新春にふさわしく華やかで祝福に満ちた一枚となっています。

切り絵御朱印

『切り絵御朱印』(通年頒布)

初穂料 1000円

『戦に向かわれる神功皇后(息長足姫尊)のお姿』と『佐久間象山先生の筆(箒)運び』をデザインしました。

当社の御神体である『鎮懐石』を身につけられた神功皇后(息長足姫尊)、当時象山先生が筆代わりに使われた『箒』の勢いある動きを表しています。いずれも当社を語るうえで欠くことのできない2つの要素が見事に融合された作品となっています。

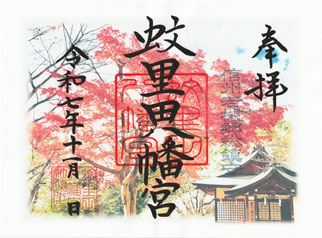

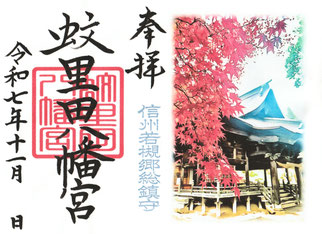

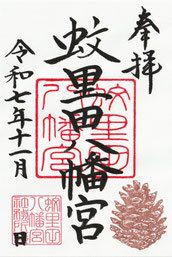

令和7年11月限定御朱印(見開き)

令和7年11月限定御朱印(見開き)

令和7年11月限定御朱印

令和7年11月限定御朱印

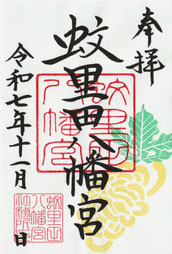

『松ぼっくり』

初穂料500円

直書き・書き置き

松が持つ「長寿」「不老不死」を象徴し、種子をたくさん持つことから「子孫繁栄」を意味します。幸運や繁栄、幸福の象徴ともされ、豊作や無病息災を願う縁起物でもあります。

令和7年11月限定御朱印

『御神影御朱印』(秋仕様)

初穂料 500円

直書き・書き置き

昭和の初め頃までは紙の『御神影』の御神札がありました。社名の頭に『信州』とあることから、崇敬神社の性質を併せ持ち広い範囲からの信仰を集めていたことがわかります。

※11月のみ”秋仕様”でのご用意となります。

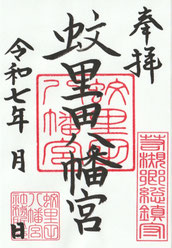

令和7年御朱印(通年頒布)

令和7年御朱印(通年頒布)

兼務社御朱印

『兼務社御朱印』初穂料 300円

兼務社8社

・三登山神社(みとやまじんじゃ:長野市吉)

・諏訪神社(すわじんじゃ:長野市吉)

・田子神社(たごじんじゃ:長野市田子)

・瀧宮神社(たきみやじんじゃ:長野市田中)

・粟野神社(あわのじんじゃ:長野市上野)

・諏訪神社(すわじんじゃ:長野市徳間)

・若月神社(わかつきじんじゃ:長野市檀田)

・稲田神社(いなだじんじゃ:長野市稲田)

※稲田神社以外には専用駐車場がございません。参拝時ご注意ください。

御朱印帳

御朱印帳 大判

サイズ:12cm×18cm

初穂料1800円

御朱印帳

サイズ:11cm×16cm

初穂料1500円

当社の御神体である鎮懐石に縁がある二つの舞楽(舞)をモチーフにしました。

表紙:舞楽「散手(さんじゅ)」の装束胸部に描かれた紋

「散手」は神功皇后の三韓征伐の様子を舞にしたと伝えられています。三韓征伐の折、神功皇后は身籠っておられた応神天皇(八幡様)がお生まれにならぬよう鎮懐石を身につけて戦に臨まれました。

裏表紙:舞楽「陪臚(ばいろ)」で用いられる楯

「陪臚」は陣中において奏すると死生を知る、とされています。聖徳太子が物部守屋と戦った際に奏され、その戦いを模してこの舞がつくられたともいわれています。陣中の守りとして鎮懐石を携えて出兵した源義家・義光は合戦毎に奏し、勝利を得たと伝えられています。

信州若槻郷総鎮守

長野県長野市若槻東条字蚊里田1313番地

TEL:050-1720-5855